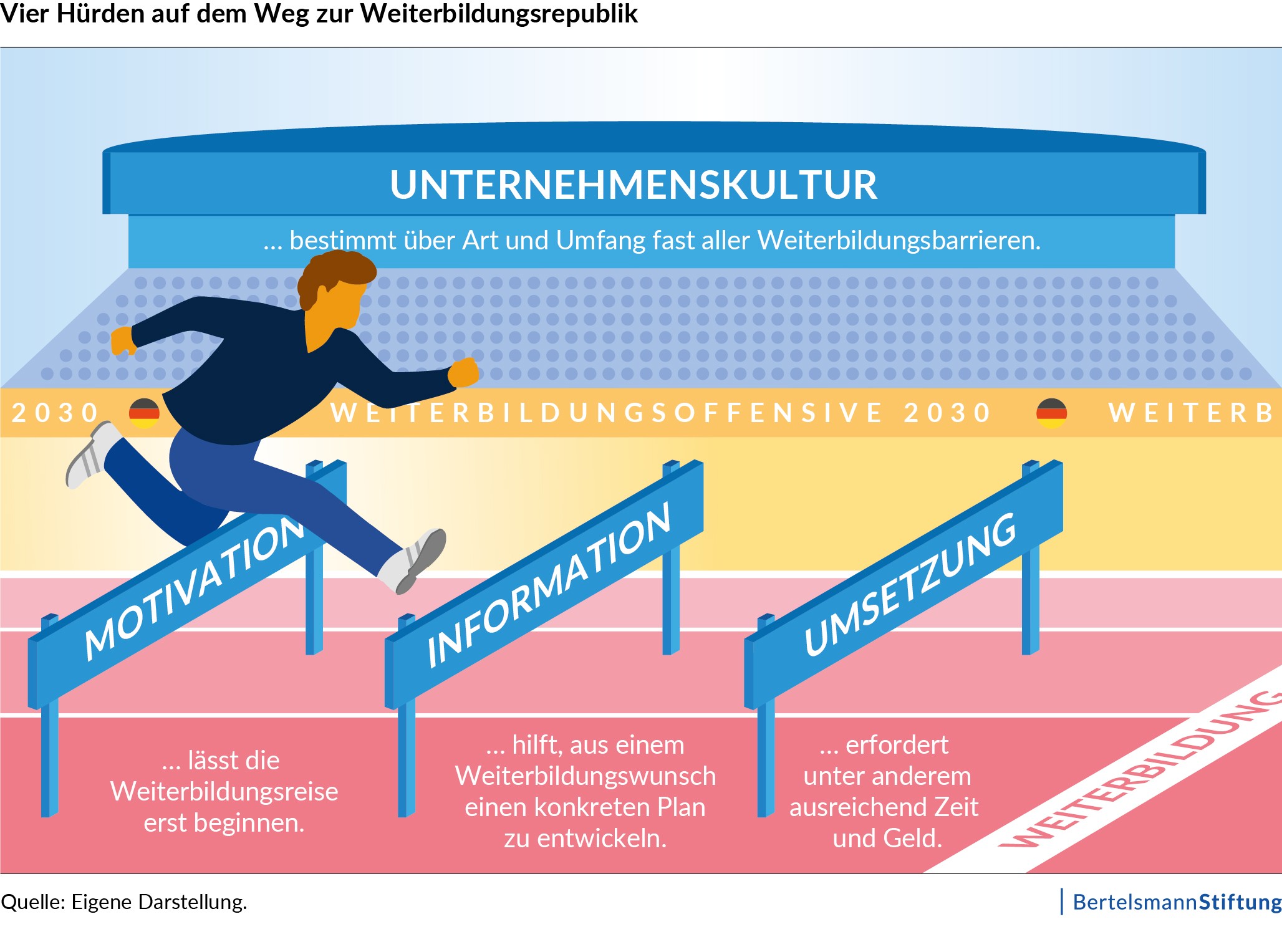

Unsere neue Studie zeigt: Der Weg zur beruflichen Weiterbildung ist für viele Beschäftigte in Deutschland ein Hindernislauf. Im Schnitt nennen Beschäftigte sechs bis acht Barrieren, die sie von einer Weiterbildung abhalten – von fehlender Motivation über Informationslücken bis zu finanziellen und zeitlichen Hürden. Nur jede:r Zweite plant, sich in den kommenden zwölf Monaten weiterzubilden. Damit droht die angestrebte „Weiterbildungsrepublik 2030“ mit einer Quote von 65 Prozent aus dem Blick zu geraten. Ein echtes Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland angesichts der multiplen Transformation durch Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischen Wandel.

Besonders problematisch: Die Hürden sind ungleich verteilt. Geringqualifizierte und ältere Beschäftigte haben deutlich geringere Chancen auf Weiterbildung. Das Matthäus-Prinzip gilt nach wie vor: „Wer Bildung hat, dem wird Bildung gegeben.“ Diese Pfadabhängigkeit kritisiert die OECD schon seit Jahren.

Vier Barrieren – und was wir dagegen tun können

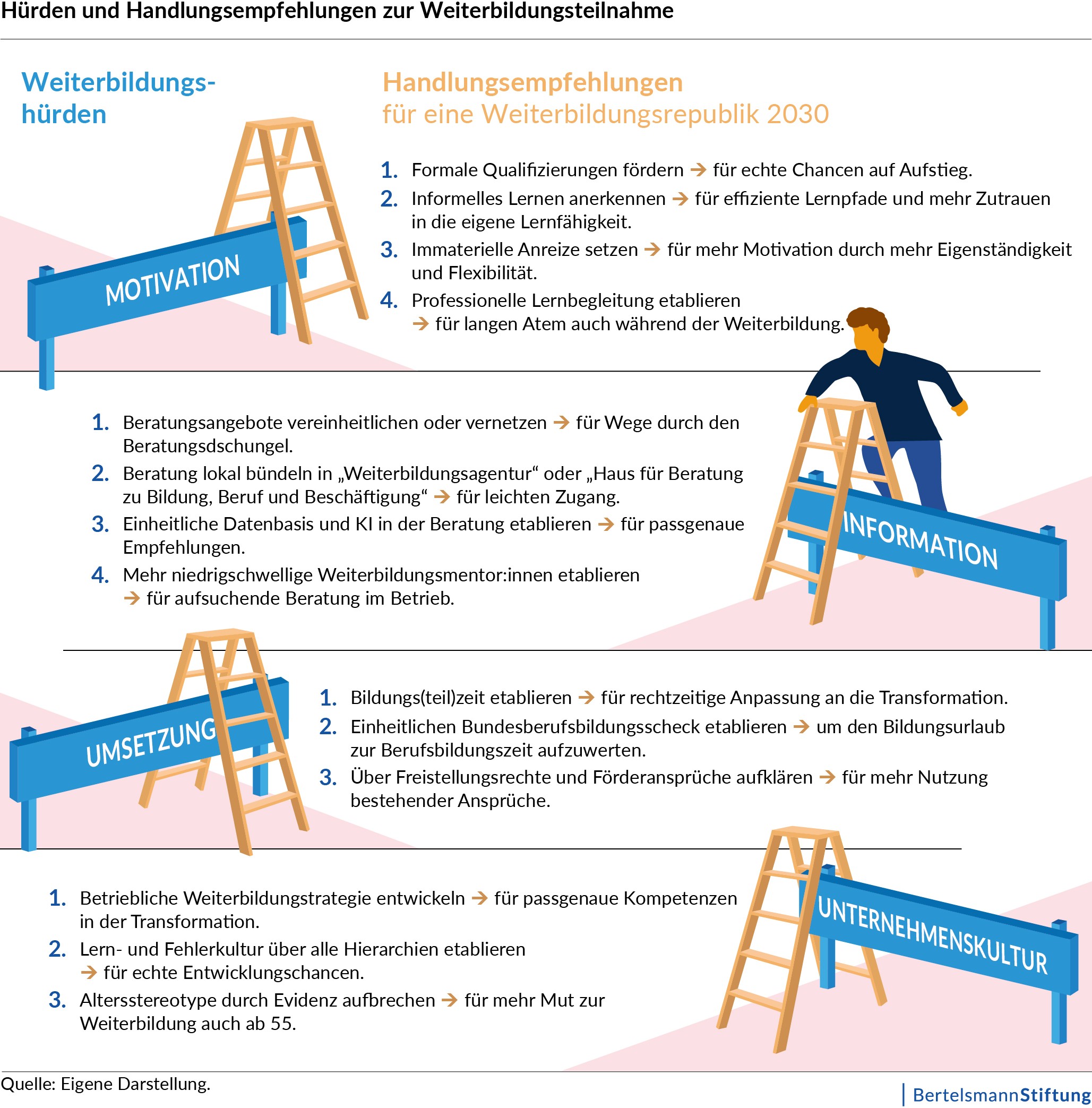

1. Motivation: Wenn sich Weiterbildung nicht lohnt

Fehlende Anreize zählen zu den stärksten Barrieren. Jede:r vierte Befragte sieht keine Aussicht auf höheres Gehalt oder Aufstieg, und fast jede:r Fünfte meint, Weiterbildung lohne sich im eigenen Alter nicht mehr. Hier braucht es neue Aufstiegspfade – etwa durch Teilqualifikationen (TQ), die Schritt für Schritt zum Berufsabschluss führen und mit Lohn- und Entwicklungsperspektiven verbunden sind.

2. Information: Der Dschungel der Angebote

Drei Viertel der Weiterbildungsaktiven fühlen sich nicht ausreichend informiert. Die Vielzahl an Portalen, Förderprogrammen und Trägern führt paradoxerweise nicht zu mehr Transparenz, sondern zu Verwirrung. Was fehlt, sind klare Ansprechpartner:innen und gebündelte lokale Beratungsstrukturen. Ein Ansatz: ein Haus der Beratung oder lokale Weiterbildungsagenturen, in denen Beratung zu Bildung, Beruf und Beschäftigung an einem Ort gebündelt ist – analog zu Jugendberufsagenturen.

3. Umsetzung: Zu wenig Zeit, zu hohe Kosten

Ebenfalls große Umsetzungshürden sind Zeit und Geld. Jede:r Fünfte nennt sie als Grund gegen eine Weiterbildung. Gerade Beschäftigte mit geringem Einkommen oder familiären Verpflichtungen können sich Lernzeiten häufig schlicht nicht leisten. Deshalb braucht es mittelfristig eine finanziell geförderte Bildungs(teil)zeit, damit Weiterbildung nicht zur Armutsfalle wird. Kurzfristig kann ein sozial gestaffelter Berufsbildungsscheck helfen, der den selten genutzten und weitgehend unbekannten Bildungsurlaub durch finanzielle Unterstützung zu einer echten „Berufsbildungszeit“ weiterentwickelt. Mehr Informationen zum Rechtsanspruch auf Freistellung des Arbeitgebers für 5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr (außer in Sachsen und Bayern) gibt es zum Beispiel auf bildungsurlaub.de oder bildungsurlauber.de.

4. Unternehmenskultur: Weiterbildung muss Chefsache werden

Sechs von zehn Beschäftigten sehen in ihrem Betrieb keine gelebte Weiterbildungskultur. Oft wird Lernen als Privatsache betrachtet, nicht als Teil der Arbeit. Fehlende Wertschätzung, keine systematische Weiterbildungsplanung, wenig Unterstützung durch Vorgesetzte – das bremst Lernbereitschaft. Gute Weiterbildungskultur heißt: Weiterbildung ist Teil der Personalstrategie, Lernen wird über alle Hierarchien hinweg wertgeschätzt und Führungskräfte gehen selbst mit gutem Beispiel voran. Besonders in kleinen und mittleren Unternehmen ist ein strategischeres Personalmanagement nötig, wie unlängst eine KOFA-Studie zeigte.

Drei Weichenstellungen für die Weiterbildungsrepublik 2030

-

Anreize schaffen: Ausbau von Teilqualifikationen, die Aufstieg und Gehaltsperspektiven bieten.

-

Zugänge erleichtern: Aufbau lokaler Weiterbildungsagenturen, die Beratungsangebote lokal bündeln.

-

Finanzierung sichern: Einführung eines sozial gestaffelten Berufsbildungsschecks, der Bildungsurlaub zur Berufsbildungszeit weiterentwickelt.

Wenn wir diese Schritte gehen, machen wir Weiterbildung zu einer Selbstverständlichkeit – für Betriebe und Beschäftigte gleichermaßen. So wird aus der Vision einer Weiterbildungsrepublik 2030 Realität. Hier der Überblick über unsere Handlungsempfehlungen. Die ganze Studie und der Methodenbericht findet sich hier.

Kommentar schreiben