Kaum ein Thema hat die Diskussion über die Zukunft der Arbeitszeiten so geprägt wie die 4-Tage-Woche. Was als Idee für mehr Work-Life-Balance begann, hat eine breitere Debatte über flexible Arbeitszeitmodelle ausgelöst – über Vereinbarkeit, Produktivität und Arbeitgeberattraktivität. Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, welche Chancen und Grenzen die 4-Tage-Woche hat.

Die deutsche Arbeitswelt steht unter Druck: Der Fachkräftemangel spitzt sich zu. Bis 2028 könnten laut Prognosen mehr als 768.000 Stellen unbesetzt bleiben. Gleichzeitig wünschen Beschäftigte sich mehr Flexibilität, um den Job, Freizeit und Care-Arbeit besser vereinen zu können. Internationale Beispiele wie der Rechtsanspruch auf die 4-Tage-Woche in Belgien oder Pilotprojekte in Großbritannien haben die Diskussion um die 4-Tage-Woche befeuert. Doch was bedeutet das Modell konkret – und was lässt sich daraus für Deutschland lernen?

Zwei Modelle, ein Ziel: Mehr Erwerbsarbeit durch eine bessere Work-Life-Balance

Politisch und medial werden zwei Formen der 4-Tage-Woche diskutiert:

Das belgische Modell verteilt 40 Wochenstunden auf vier Tage – also zehn Stunden täglich. Das Gehalt bleibt gleich. Seit 2022 haben Beschäftigte in Belgien einen Anspruch auf diese Form der 4-Tage-Woche, der jedoch kaum genutzt wird. In Deutschland ist das belgische Modell rechtlich möglich, wenn an den 4 Tagen keine Überstunden geleistet werden. Die aktuellen Pläne der Bundesregierung, statt einer täglichen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden einzuführen, könnten das belgische Modell flexibilisieren –indem Überstunden auch über die bisherige Grenze von zehn Stunden pro Tag hinaus möglich würden. Kritiker verweisen jedoch darauf, dass die langen Arbeitstage schwer mit Betreuungspflichten vereinbar sind und die Gesundheit belasten können.

Das 100-80-100-Modell – 100 Prozent Lohn, 80 Prozent Arbeitszeit, 100 Prozent Leistung – reduziert die Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden. Internationale Studien verweisen auf mehr Zufriedenheit und gesteigerte Produktivität der Beschäftigten. Rechtlich wäre dieses Modell auch in Deutschland umsetzbar – ist in der Praxis aber selten.

Pilotprojekte in Deutschland: Positive Effekte, aber kein Allheilmittel

2024 testeten 45 deutsche Unternehmen für eine Studie verschiedene Varianten der 4-Tage-Woche mit verkürzter Wochenarbeitszeit, ähnlich dem 100-80-100-Modell. Die Ergebnisse klingen zunächst vielversprechend: zufriedenere Mitarbeiter:innen, die weniger Stress haben. Doch es gibt auch Schattenseiten: Für manche Firmen war die organisatorische Umstellung zu komplex, die Verdichtung der Arbeit zu belastend oder wirtschaftlich nicht tragfähig. 73 Prozent der Unternehmen führten das Modell (vorerst) fort, 20 Prozent kehrten zur klassischen 5-Tage-Woche zurück und 7 Prozent waren noch unentschlossen. Das Fazit der Forschenden: Eine „one size fits all“-Lösung gibt es nicht.

Was die Beschäftigten wollen – und was die Politik sagt

Laut einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung Ende 2022 befürworten 81 Prozent der Vollzeitbeschäftigten eine 4-Tage-Woche mit reduzierter Wochenarbeitszeit – allerdings meist nur bei vollem Lohnausgleich. Wichtigste Gründe: mehr Zeit für sich, Familie und Erholung. Zudem lehnen laut einer IAB-Befragung von Beschäftigten im Frühjahr 2025 73 Prozent eine unbegrenzte tägliche Arbeitszeit ab, und 84 Prozent sehen klare Grenzen als wichtigen Schutz vor Überlastung. Zugleich hält eine Mehrheit starre Arbeitszeitregelungen für überholt.

In der Politik gehen die Meinungen auseinander: Während Grüne Jugend und Linke eine gesetzlich geregelte 4-Tage-Woche mit reduzierter Wochenarbeitszeit fordern, lehnen CDU, FDP und Teile der SPD sie als unpraktisch im Angesicht des Fachkräftemangels ab. Auch Gewerkschaften wie IG Metall und Ver.di haben sich zuletzt von früheren Forderungen nach einer verkürzten Vollarbeitszeit distanziert – die wirtschaftliche Lage lasse dies derzeit kaum zu.

Praxischeck: Kaum Unternehmen bieten die 4-Tage-Woche an

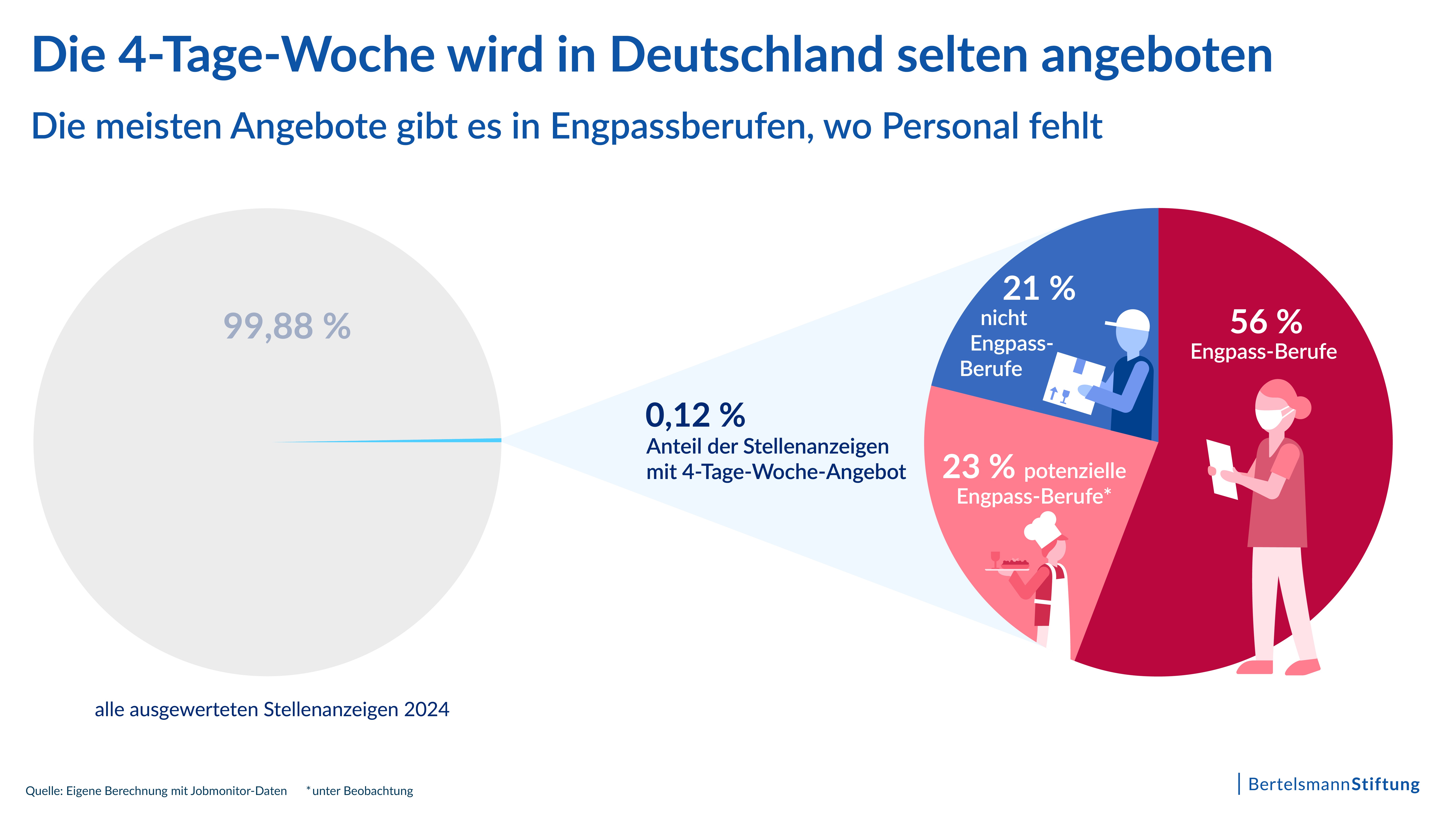

Die Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt deutlich: In Deutschland ist die 4-Tage-Woche bislang die Ausnahme. Laut Auswertung von 34 Millionen Online-Stellenanzeigen der Jahre 2019 bis 2024 wurde sie 2024 nur in 0,12 Prozent der Fälle angeboten. Das entspricht etwa 8.600 Anzeigen im Jahr 2024. Dabei wird die 4-Tage-Woche mit verdichteter Vollzeit – ähnlich dem belgischen Modell – 8-mal so oft angeboten wie die mit verkürzter Vollzeit.

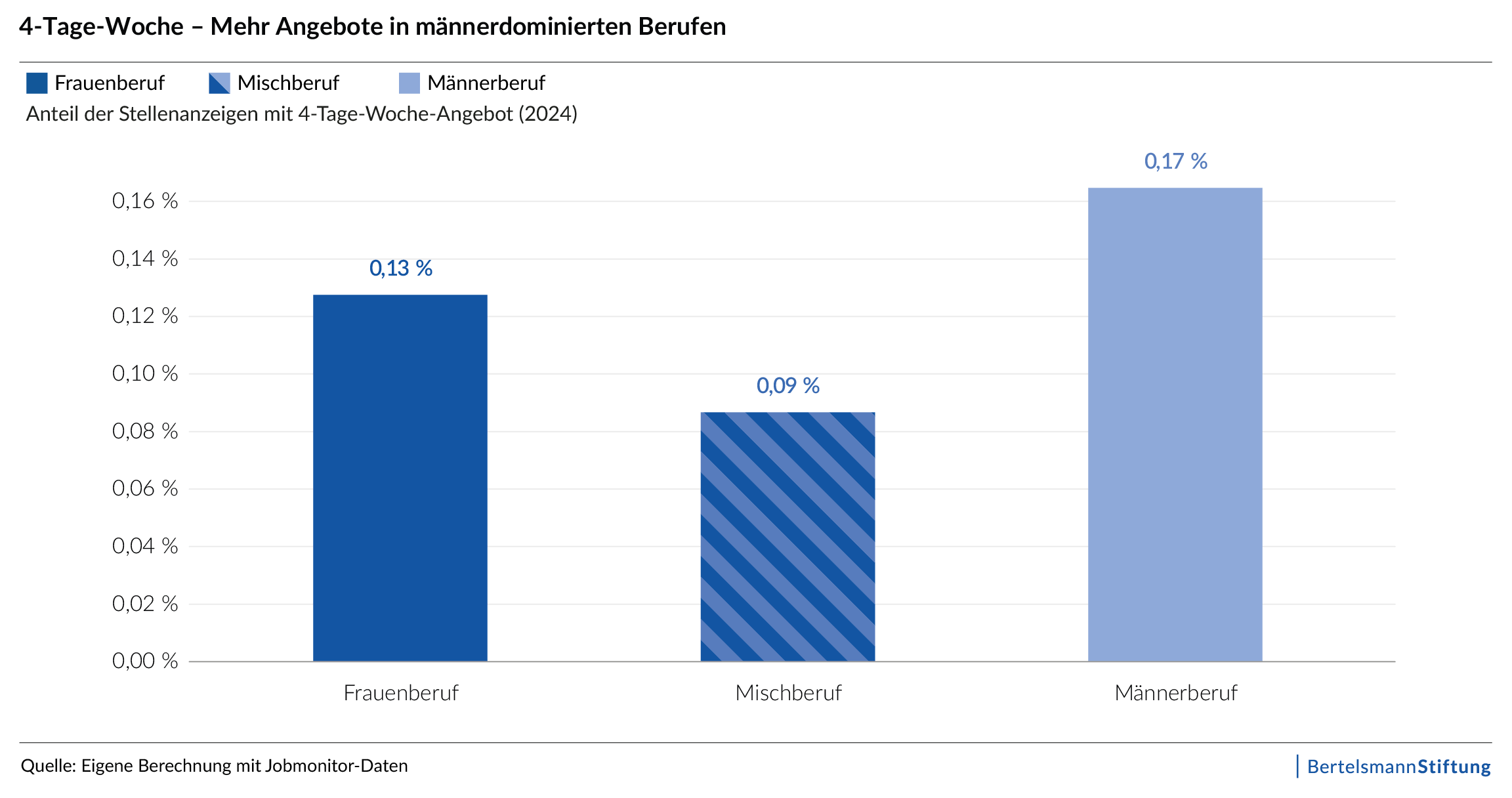

Besonders häufig wird die 4-Tage-Woche in Engpassberufen angeboten, also dort, wo Fachkräfte fehlen – etwa im Handwerk, Innenausbau oder der Gebäudetechnik. Auch in frauendominierten Berufen der Gesundheitsversorgung wird sie genutzt, womöglich um qualifizierte Bewerber:innen zu gewinnen. In männerdominierten Fachkraftberufen wird die 4-Tage-Woche überdurchschnittlich oft beworben – vermutlich, weil sie längere Erholungszeiten nach körperlich anstrengender Arbeit ermöglicht.

Die Zukunft der Arbeit ist flexibel

Eine flächendeckende 4-Tage-Woche ist kein realistisches Modell – sie kann jedoch ein strategisches Instrument im Wettbewerb um Fachkräfte sein und insbesondere Engpassberufe attraktiver machen, in denen flexibles Arbeiten aufgrund von Schichtdienst oder Präsenzpflicht kaum möglich ist. Die Studie zeigt insgesamt einen klaren Trend: Der Diskurs verschiebt sich von der Zahl der Arbeitstage hin zu mehr Flexibilität der Arbeitszeit. Das wird auch im Vorhaben der Bundesregierung deutlich, eine wöchentliche Höchstarbeitszeit – entsprechend der EU-Richtlinie – einzuführen. Entscheidend ist, dass Unternehmen die Freiheit haben, Lösungen zu entwickeln, die zu ihren Tätigkeiten und Belegschaften passen.

Die Studie empfiehlt der Politik, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die flexible Arbeitszeiten ermöglichen, ohne Schutzstandards aufzugeben. Wichtig sind außerdem Investitionen in Kinderbetreuung, Verkehr und digitale Infrastruktur, damit flexible Arbeitszeitmodelle auch praktisch umsetzbar sind. Sozialpartner und Unternehmen sollten gemeinsam daran arbeiten, Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, die Wahlfreiheit und Verlässlichkeit verbinden. Unternehmen könnten in Pilotphasen verschiedene Modelle ausprobieren und so herausfinden, was für sie und ihre Mitarbeitenden am besten funktioniert.

Die 4-Tage-Woche ist kein Patentrezept. Sie hat jedoch die Diskussion darüber in Gang gebracht, wie wir künftig arbeiten wollen: flexibler, selbstbestimmter und lebensphasenorientierter.

Hier finden Sie die aktuelle Studie „Die 4-Tage-Woche – Chancen, Grenzen & Optionen für Deutschland“

Kommentar schreiben