Aufgrund des demografischen Wandels wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis 2040 um rund 3,1 Millionen Personen zurückgehen. Der bereits spürbare Fachkräftemangel wird sich dadurch weiter verschärfen. Neben der Aktivierung wichtiger Potenzialgruppen für eine höhere Erwerbstätigkeit liegt ein zentrales Handlungsfeld in der Gewinnung und Bindung von Beschäftigten in den Bereichen, die besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen sind – den sogenannten Engpassbereichen.

Wechseldynamik verschärft den Fachkräftemangel

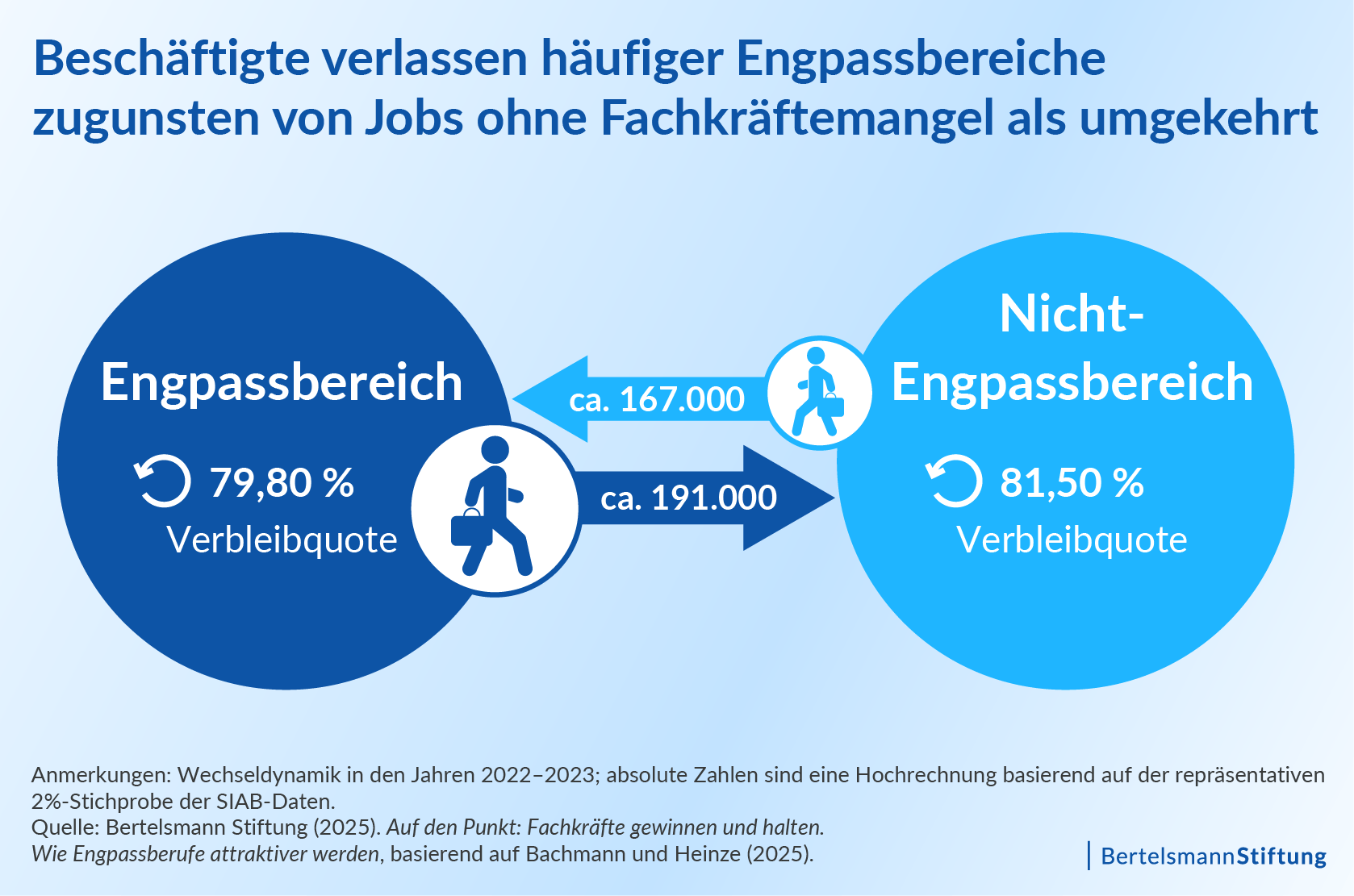

Um dem Fachkräftemangel in Zeiten des Strukturwandels entgegenzuwirken, müssten eigentlich mehr Beschäftigte für Engpassberufe – etwa in Handwerk, Pflege oder IT – gewonnen werden. Die neue Studie „Fachkräfte gewinnen und halten. Wie Engpassbereiche attraktiver werden“ zeigt jedoch das Gegenteil: Zwischen 2022 und 2023 verließen rund 191.000 Menschen einen Engpassberuf zugunsten von Jobs ohne Fachkräftemangel, während nur 167.000 in die andere Richtung wechselten. Das entspricht einem Nettoverlust von etwa 24.000 Fachkräften.

Auch die geringere Verbleibwahrscheinlichkeit verdeutlicht die geringere Bindung: Beschäftigte in Engpassbereichen bleiben seltener in ihrem Tätigkeitsfeld als Personen in Berufen ohne Fachkräftemangel. Damit trägt die Wechseldynamik zur weiteren Verschärfung des Fachkräftemangels bei, anstatt ihn zu verringern.

Wechsel entziehen dem Arbeitsmarkt dringend benötigte Kompetenzen

Besonders problematisch ist, dass viele Beschäftigte bei einem Wechsel ihre berufliche Ausrichtung vollständig ändern. Mehr als ein Drittel derjenigen, die einen Engpassberuf verlassen, wechseln in einen für sie völlig neuen Beruf. Im Gesundheits- und Pflegebereich gilt das sogar für rund zwei Drittel der Wechsler:innen. Dadurch gehen dem Arbeitsmarkt nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch wichtige Kompetenzen dauerhaft verloren.

Warum Beschäftigte gehen – und was sie hält

Die Studie zeigt: Lohn, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsplatzsicherheit sind entscheidend dafür, ob Menschen in Engpassberufen bleiben. Beschäftigte, deren Einkommen unter dem Durchschnitt ihres Berufs liegt, wechseln häufiger. Unzufriedenheit oder Unsicherheit über den eigenen Arbeitsplatz erhöhen die Abwanderung zusätzlich. Trotz dieser bekannten Zusammenhänge gelingt es vielen Engpassbereichen bislang nicht, diese Anreizfaktoren gezielt zu nutzen.

Was jetzt zu tun ist

Der Fachkräftemangel ist also nicht nur demografisch, sondern teilweise hausgemacht. Engpassbereichen gelingt es bislang zu selten, sich im Wettbewerb um Fachkräfte positiv von anderen Bereichen abzuheben. Um die Wechseldynamik umzukehren, braucht es gezielte Anreize und bessere Rahmenbedingungen durch:

- Attraktive und transparente Löhne

- Hohe Arbeitszufriedenheit durch gute Arbeitsbedingungen

- Weiterbildung und Entwicklungsperspektiven systematisch fördern

Engpassbereiche müssen attraktiver werden. Nur so lassen sich Fachkräfte dauerhaft gewinnen und halten.

Kommentar schreiben