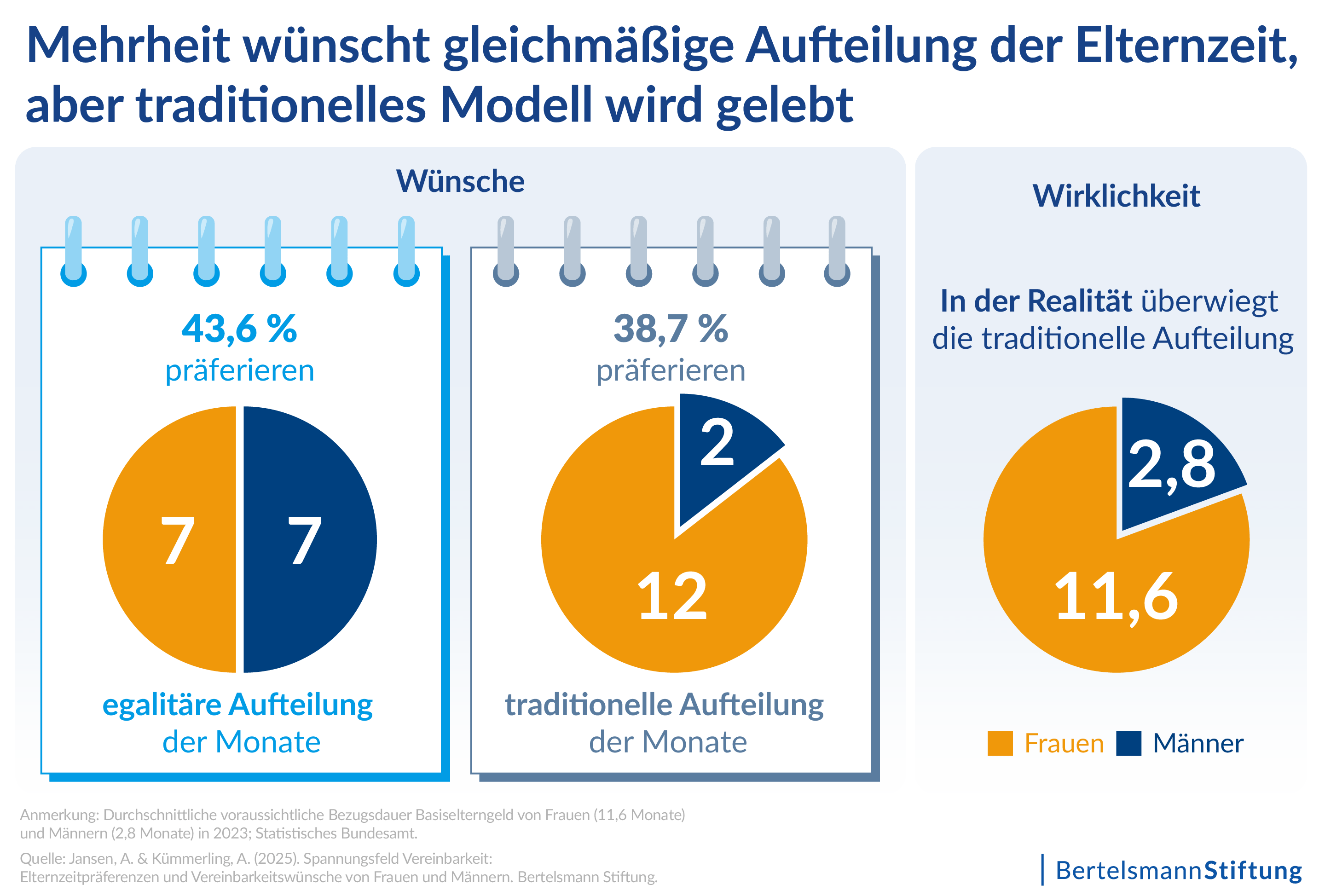

Elternzeit soll es beiden Elternteilen ermöglichen, Zeit mit ihrem Kind zu verbringen, ohne bei der Erwerbsunterbrechung starke finanzielle Einbußen zu erleben. Doch in Deutschland bleibt die Aufteilung ungleich: Während Mütter durchschnittlich 11,6 Monate in Elternzeit gehen, nutzen viele Väter lediglich die gesetzlich vorgesehenen zwei Partnermonate. Nur wenige gehen darüber hinaus, der Durchschnitt liegt bei 2,8 Monaten. Ein wesentlicher Grund dafür ist die aktuelle Elterngeldregelung in Kombination mit dem Gender Pay Gap. Da Väter in vielen Fällen mehr verdienen, bedeutet ihre längere Abwesenheit einen größeren Einkommensverlust für die Familie. Diese ungleiche Aufteilung hat weitreichende Folgen: Frauen brauchen länger, um auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren- was nicht nur ihre Karrierechancen, sondern auch ihr Einkommen und ihre Altersvorsorge beeinträchtigt. Gleichzeitig trägt die geringe Beteiligung von Vätern zur Verstärkung des Fachkräftemangels bei und verfestigt traditionelle Rollenbilder.

In unserer Veröffentlichungsreihe „Spannungsfeld Vereinbarkeit“ widmen wir uns der Frage, welche betrieblichen, familienpolitischen und paarinternen Bedingungen dazu beitragen können, Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen gleichmäßiger zu verteilen. In der dritten Studie dieser Reihe „Spannungsfeld Vereinbarkeit: Elternzeitpräferenzen und Vereinbarkeitswünsche von Frauen und Männern“ analysieren wir, welche die präferierten Elternzeitmodelle in Deutschland sind und welche Maßnahmen sich Eltern wünschen, um Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Basis der Untersuchung ist eine Onlinebefragung von 2.523 Befragten im Alter von 18 bis 65 Jahren.

Diskrepanz zwischen Vorstellung und gelebter Praxis

Die Studie zeigt, dass trotz der gelebten traditionellen Aufteilung 43,6 Prozent der befragten Eltern eine egalitäre Aufteilung der Elternzeit mit sieben Monaten pro Elternteil präferieren. Die traditionelle Aufteilung (12 Monate Mutter, maximal zwei Monate Vater) wird hingegen nur von 38,7 Prozent bevorzugt. Diese Präferenz gilt nicht nur für Frauen – auch Männer präferieren das egalitäre Modell gegenüber der traditionellen . Zudem kann sich jeder vierte Befragte sogar vorstellen, dass der Vater die längere Elternzeit von zwölf Monaten übernimmt, während die Mutter maximal zwei Monate in Anspruch nimmt (in der Darstellung nicht enthalten).

Im Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland zeigt sich, dass das egalitäre Modell in beiden Landesteilen die erste Wahl ist. Besonders deutlich wird dies bei ostdeutschen Frauen, von denen 50 Prozent eine gleichmäßige Aufteilung der Elternzeit befürworten. Westdeutsche Frauen (44 Prozent) und westdeutsche Männer (43 Prozent) zeigen ebenfalls eine hohe Zustimmung, wenn auch etwas geringer. Am niedrigsten ist die Präferenz für eine gleichmäßige Aufteilung unter ostdeutschen Männern mit 40 Prozent.

Passgenaue Unterstützung für bessere Vereinbarkeit erforderlich

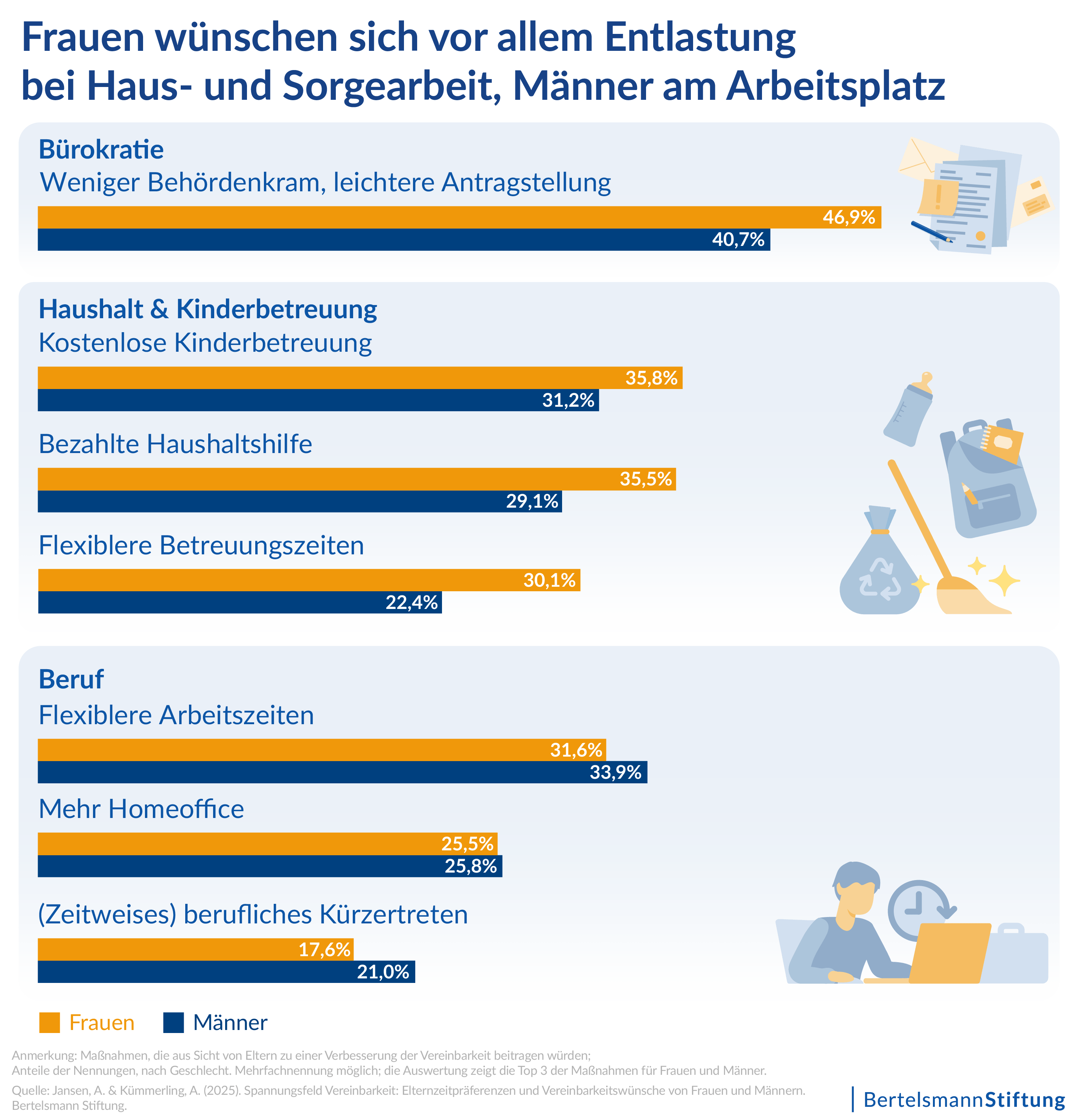

In der Untersuchung wurden Eltern außerdem gefragt, welche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen würden oder beigetragen hätten. Die antworten zeigen, dass es vielfältige Maßnahmen erfordert, die die unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigen. Erkennbar ist zudem, dass die genannten Maßnahmen oft die gelebte traditionelle Arbeitsteilung im Paar widerspiegeln. Während Frauen häufiger eine Entlastung im Haushalt und bei der Kinderbetreuung fordern, geben Männer an, dass sie vor allem mehr Flexibilität am Arbeitsplatz benötigen. Gleichzeitig nennen Frauen und Männer mit 44 Prozent am häufigsten den Wunsch nach weniger Bürokratie und einer vereinfachten Antragstellung.

Elterngeld anpassen, Wirtschaft stärken: Die positiven Effekte einer Reform

Die Studie zeigt deutlich, dass Eltern gezielt bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt werden sollten. Dabei erfordert es vielfältige Maßnahmen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigen. Denn viele Eltern streben nach einer gleichmäßigeren Verteilung der Arbeitsaufteilung. Damit diese Vorstellung Realität werden kann, braucht es gezielte politische und betriebliche Maßnahmen die Väter stärker einbinden. Von besonderer Relevanz ist eine Reform der Elterngeldregelung mit der Ausweitung der Partnermonate von zwei auf vier und dem Anheben der Lohnersatzrate. Dadurch werden Anreize für Väter geschaffen, sich stärker an der Betreuung des Kindes zu beteiligen, während gleichzeitig das Haushaltseinkommen in der Kinderphase zu stabilisiert wird.

Den Link zur aktuellen Studie finden Sie hier

Veröffentlichungsreihe „Spannungsfeld Vereinbarkeit“:

Studie 1 – Arbeitszeit- und Jobpräferenzen

Studie 2 – Arbeitsaufteilung, Geschlechterrollen und Aushandlungen im Paarkontext

Studie 3 – Mehrheit bevorzugt gleichmäßige Aufteilung der Elternzeit zwischen Frauen und Männern

Kommentar schreiben